人生100年時代というけど、私たち、どんな準備をすればいいんでしょう?

実は結構いろんな問題が複雑に絡んでるんじゃよ。経済産業省が考えているのは、私達社会人の人生を大きく変えるんじゃないかと思える内容じゃ。

え、そうなんですね!?ちゃんとやっていけるか、心配です~

背景を含めて、少し詳しく見ていこう!

人生100年時代を生きる私たちを取り巻く社会環境

生産人口減少の問題点

少子高齢化の中で、生産年齢人口が減少しており、企業での人手不足が課題となっています。

【生産年齢人口とは】

生産活動を中心となって支える15〜64歳の人口のこと。労働の中核的な担い手として経済に活力を生み出す一方、社会保障を支える存在でもある。日本経済新聞

結果として、人はこれまで以上に長期にわたって働くことが前提となる、と経済産業省のレポートは言っています。決して、社会保障を受けながら悠々自適な老後ではないですよ、という事です。

これは、老後生活資金2000万円問題とリンクする話でもあります。

生産人口が減ることで、社会保障制度の維持が難しくなります。そうなると、年金の受給開始年齢がさらに遅くなるなどと言った変化も出てくるでしょう。

人生100年時代における働き方の変化

では、具体的に、私たちの働き方、生き方はどう変わっていくのでしょうか?

まずは課題を整理してみます。

生産人口の減少→働き手の不足・社会保険料納付者の減少

老後生活の長期化→年金受給者の増加・健康問題

働く期間の長期化→上記2点の理由からより長く働く必要性が出てくる

ここで、さらに社会環境を見てみると、こんな課題が見えてきます。

技術の飛躍的・非連続的な進歩による知識やスキルの賞味期限の短期化

シンプルに個人レベルの課題を整理すると、

現在以上に長期に働くことが前提となる世の中になります。一方、今まで以上に知識やスキルの賞味期限は短期化します。結果として、働きながら学ぶ(働くことと学ぶことの一体化)が大事になってくる時代

と言えるのではないでしょうか。

かつてのように、1つの専門性について学び、そのことを深めていけばいい、という形ではない状況と言えるのではないでしょうか。

誰が働き方・学び方を計画するか?

これまでは、会社に所属すれば、会社がその中で必要となる知識やスキルを教えてくれました。

社員は受け身でもなんとかなりました。

しかし、これからの時代は、そもそも同じ会社に終身勤め続けるという事が難しいといえるでしょう。会社の寿命より人の寿命が長くなっている、ともいえる時代です。

そんな時代にあっては、何を学び、どんなキャリアを作っていくかは、個人が自律的に意思と責任を求められる、と考えられています。

人生100年時代に求められる人材像

中小企業などが求める人材像

経済産業省・中小企業庁でのレポートでは、中小企業等が求める人材像を以下の2つにカテゴライズしています。

背負い系人材

高いポータブルスキルと汎用性の高い経営スキルを有するジェネラリストで経営の中枢を担う存在。簡単に意訳すると、どんな環境でも経営リーダーとして活躍できる能力のある人材、と言えるのではないかと思います。

【ポータブルスキル】とは

職種の専門性以外に、業種や職種が変わっても持ち運びができる職務遂行上のスキル

専門人材

一定程度以上のポータブルスキルと高い専門スキルを有するスペシャリスト的存在

ただし、調査によるとこのようなスキルや経験以上に、マインドセットが極めて重要という事がわかっています。

それは、以下の三つ。

①前に踏み出す力(アクション)

②考え抜く力(シンキング)

③チームで働く力(チームワーク)

後に詳しく見てまいりましょう。

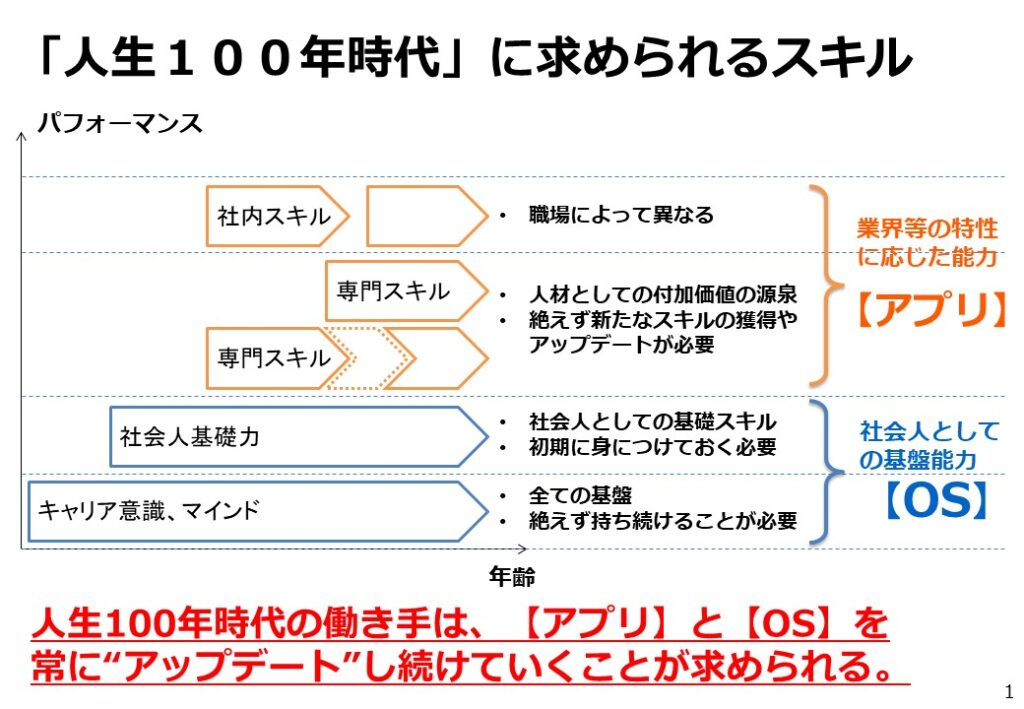

人生100年時代に求められるスキル

経済産業省の資料にはこのようなものが公開されています。

簡単に説明すると、人生100年時代に求められるスキルは、2層に分かれているという事。

まずは、OSとしての基盤能力。誤解を恐れず言うなら、人間力と言い換えてもいいかもしれません。

その上に、職場や業界ごとに必要とされる知識やスキルが構築されていく、という考え方です。これを「アプリ」と表現しています。必要に応じて、追加したり、外したりするニュアンスなのでしょう。

そして、この中の「社会人基礎力」について、今回は掘り下げていきたいと思います。

社会人基礎力とは? ~人生100年時代に求められる能力

社会人基礎力の3つの能力と12の能力要素

経済産業省は、有識者会議によって、「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」を「社会人基礎力」として定義しました。

具体的には以下の通りです。

- 前に踏み出す力(アクション)

・主体性

・働きかけ力

・実行力 - 考え抜く力(シンキング)

・課題発見力

・計画力

・想像力 - チームで働く力(チームワーク)

・発信力

・傾聴力

・柔軟性

・状況把握力

・規律性

・ストレスコントロール力

なぜ今さら社会人基礎力なのか?

この項目を見たとき、なんとなく新入社員研修のようなイメージを感じられる方もいるかもしれません。

これまでは、人の生涯は

「教育→仕事→引退」

という3ステップでした。

しかし、これからは、例えば、「仕事」の項目の部分が、学習と仕事を何度も行うことで、新しい知識と新しい仕事との出会いを何度も繰り返すことも想定されます。

学び直しの都度、社会人基礎力を意識する必要があるといえそうです。

人生100年時代の社会人基礎力とは?

さらに、経済産業省の資料には、この社会人基礎力を発揮するにあたって、

①学び(何を学ぶか)

②統合(どのように学ぶか)

③目的(同活躍するか)

という3つの視点のバランスを測ることが重要と言います。

「学び(何を学ぶか)」とは?

学び続けることを学ぶこと。自らの強みを強化し弱みを補完して能力を発揮するための力として、「考え抜く力」がより一層重要となる。

「統合(どのように学ぶか)」とは?

自らの視野を広げて、自己の多様な体験・経験や能力と多様な人々の得意なものを組み合わせて、目的の実現に向けて統合すること。

「目的(どう活躍するか)」とは?

自己実現や社会貢献に向けて行動すること。

まとめと活用

人生100年時代、自分の人生をどうプロデュースするか?

少し硬い文章が続きましたが、内容を深めて、筆者としての考えをまとめてご案内します。

今回の「社会人基礎力」というのは、あくまで基本的な考え方です。

大事なのは、私たちがどんな人生を歩みたいのか?という部分ではないでしょうか。

そのために必要なのが、

①自分の生きがい(誰に、どのように喜ばれることを望んでいるのか?)

②自分の強み(自分をどのような部分を伸ばせばよいのか?)

③自分に足りないもの(何を補完・あるいは伸ばせば①を満たすことができるのか?)

という問いへの答えではないかと思います。

このところ「自分の強み発見」や、「使命の発見」のような書籍がたくさん出ています。

ご参考まで、私が読んだことのある書籍で興味深いものをピックアップしましたので、参考にしていただければ幸いです。

天才性が見つかる 才能の地図 鈴木祐 (著)

世界一やさしい「才能」の見つけ方 八木 仁平 (著)

世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 八木 仁平 (著)

ジーニアスファインダー 自分だけの才能の見つけ方 山口揚平 (著)

1万人の才能を引き出してきた脳科学者が教える 「やりたいこと」の見つけ方 西 剛志 (著)

まず、人生において、どうすれば満たされるか?というところから、キャリアを逆算していきます。

若いころは、「ライスワーク」として、あまり思い入れのない仕事で経験を積むのも一考かもしれません。ただ、かつては40年程度だった働く期間が、それこそ10年も20年も伸びようというのです。

仕事で人生の大半を過ごすことを考えるなら、好きで得意なことに力を入れていきたい、と思うのはわたしだけではないと思います。

学び続けるという姿勢

学び続ける、という姿勢はとても大事です。

しかし、仕事に慣れてくると、取り立てて「学ぶ」という姿勢を貫く人は少なくなってきます。

どうしても仕事において、変化を求めず、安心・安全な領域で仕事をしたいと考えがちです。

それでもかつては、知識と経験が価値を持っていました。

しかし、前半でも話があったように、技術や社会は飛躍的・非連続的な進歩を遂げています。つまり、「過去の経験が役に立たない」時代になっているという事です。

一部の物づくりや伝統工芸以外では、過去の知識と経験への価値が薄れつつあるのです。

つまり、何事もなく、変化のない働き方の先に、創造的な未来は見えにくい、という事になります。

現在はまだまだ「粗相をしない方が出世しやすい」という一面はあろうかと思います。しかし、そういった減点法で人を評価するのが難しくなる可能性が高い、と私は考えています。

それは経済産業省も同じで、社会人基礎力の「前に踏み出す力(アクション)」を今声高に叫ぶのは、そういった意味があるのではないかと思います。

大事なのは好奇心

ここでとても重要なのが、好奇心です。

実は、好奇心は、健康にも効きます。

好奇心が心身の健康や、脳力の維持に有効であることは、様々な研究によって証明されています。

難しいことはともかく、なにか、今すぐできることを、と考えたとき、自分の頭に浮かぶ好奇心からの関心を大事に育てることではないかと思うのです。

好奇心がきっかけとして、新たなキャリアを生み出したり、起業する人は少なからずいらっしゃいます。

頭に浮かんだその思い。

小さく一歩踏み出してみませんか?

参考文献

- 「我が国産業における人材力強化に向けた研究会」 (人材力研究会) 報告書 (経済産業省・中小企業庁)

- 「人生100年時代の社会人基礎力」説明資料 (経済産業省)

コメント